情報メディア教育研究部門

Infomedia Education Division

1.部門スタッフ

教授 竹村 治雄略歴:1982年3月 大阪大学基礎工学部情報工学科卒業。1984年3月 大阪大学大学院基礎工学研究科博士前期課程物理系専攻修了。1987年3月 大阪大学大学院基礎工学研究科博士後期課程物理系専攻単位取得退学。同年4月 株式会社国際電気通信基礎技術研究所入社(ATR)、エイ・ティ・アール通信システム研究所勤務。1992年4月同主任研究員。1994年4月奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科助教授。2001年4月より大阪大学サイバーメディアセンター情報メディア教育研究部門教授。IEEE、ACM、電子情報通信学会、情報処理学会各会員、日本バーチャルリアリティ学会、ヒューマンインタフェース学会各会員。1987年工学博士(大阪大学)。

助教授 清川 清

略歴:1994年3月 大阪大学基礎工学部情報工学科退学。1998年6月 奈良先端科学技術大学院大学博士後期課程修了。同年日本学術振興会特別研究員。1999年4月 郵政省通信総合研究所研究官。2001年7月より2002年6月まで米国ワシントン大学ヒューマンインタフェーステクノロジ研究所客員研究員。2002年10月より大阪大学サイバーメディアセンター情報メディア教育研究部門助教授。博士(工学)。電子情報通信学会、情報処理学会、日本バーチャルリアリティ学会、ACM各会員。

講師 中澤 篤志

略歴:1997年3月大阪大学基礎工学部システム工学科卒。1999年3月大阪大学基礎工学研究科システム科学分野修士課程修。2001年3月 大阪大学基礎工学研究科システム科学分野博士課程博士取得退学。2001年4月科学技術振興事業団(東京大学生産技術研究所)研究員。2003年3月大阪大学サイバーメディアセンター情報メディア教育研究部門講師。IEEE Computer Society、 情報処理学会、日本ロボット学会、ヒューマンインタフェース学会各会員。

助手 桝田 秀夫

略歴:1992年3月 大阪大学基礎工学部情報工学科卒業。1994年3月 大阪大学大学院基礎工学研究科博士前期課程物理系専攻修了。1998年3月 大阪大学大学院基礎工学研究科博士後期課程物理系専攻修了。博士(工学)。1998年4月 大阪大学情報処理教育センター助手。2000年4月 大阪大学サイバーメディアセンター情報メディア教育研究部門助手。電子情報通信学会、情報処理学会 各会員。

助手 小川 剛史

略歴:1997年大阪大学工学部情報システム工学科卒業。1999年大阪大学大学院工学研究科博士前期課程修了。2000年大阪大学大学院工学研究科博士後期課程中退後、大阪大学サイバーメディアセンター情報メディア教育研究部門助手となり、現在に至る。2004年博士(情報科学)。グループウェア、バーチャルリアリティ、オーグメンティッドリアリティ、モーバイルコンピューティングに興味をもつ。情報処理学会、電子情報通信学会、日本バーチャルリアリティ学会各会員。

助手 町田 貴史

略歴:1998年3月大阪大学基礎工学部情報科学科卒業。2000年3月奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科博士前期課程修了。2002年3月奈良先端科学技術大学院大学博士後期課程退学。2002年4月大阪大学サイバーメディアセンター情報メディア教育研究部門助手。コンピュータグラフィックス、コンピュータビジョン、バーチャルリアリティ関係の研究に従事。電子情報通信学会、日本バーチャルリアリティ学会各会員。

2.教育および教育支援業績

2.1 情報処理教育環境の維持・管理

2004年度は情報教育システムの仕様策定、入札、新システム導入などの作業に多くの時間を費やした。その結果、2000年度に導入された情報教育システムのリプレースを2005年3月に行った。新システムは、利用者端末の基本性能向上とディスクレスブートによる管理コストの低減を特徴としている。利用者端末のOSにはVine Linux Educational Edition 2.0を採用し、利用者のホームのディスク容量を40MBから100MBに増加した。統合オフィスソフトウェアとしては、StarSuiteだけではなく、クロスオーバーオフィスというミドルウェアを介してMicrosoft Officeを直接提供する試みも取り入れた。また、ウェブメールの提供など新たなサービスも開始した。広報・ガイダンス活動においては、新入生講習会の開催や情報教育システムニュースレターの発行など、新たな取り組みを行った。また、WebCT執行副社長のピーター・シーガル氏を招いて「ITによる教育支援の可能性について」と題した情報処理教育研究会を開催し、従来試験運用しているWebCTの講習会を開催するなど、情報処理教育におけるe-Learningの普及啓蒙活動を積極的に行った。

2.2 授業担当

共通教育の情報処理教育科目のうち「情報活用基礎」(清川、中澤、桝田、小川、町田)、「情報探索入門」(清川、町田)および「情報社会と倫理」を分担した。そのほか、共通教育科目の基礎セミナー「UNIXプログラミング入門」を部門各教官が担当した。学部・研究科の専門科目では、基礎工学部「マン・マシンインタフェース論」を竹村が、情報科学研究科「システムインタフェース設計論」を竹村・清川が、同「マルチメディアデータベース工学」を清川がそれぞれ担当した。さらに、2004年度からは、基礎工学部「情報科学PBL」、「情報工学PBL(情報工学A)」、「情報工学PBL(情報工学B)」(以上、清川、町田)、「情報科学ゼミナールB」(竹村、清川)を初めて担当した。また、2005年度からは、「情報科学ゼミナールA」を担当することが決定された。

3.研究概要

本部門では、高度情報教育および計算機の利用者インタフェースに関する種々の研究を実施している。高度情報教育に関するものとしては、具体的には、高度情報教育の実施方法、教育システムの構成方法ならびに維持管理手法に関する研究を実施している。計算機の利用者インタフェースに関するものでは、3次元コンピュータグラフィックス技術を利用したインタフェースに着目し各種研究を実施している。具体的には、実環境に計算機情報を重畳して提示する複合現実感技術に関する研究としてアノテーション表示手法や開発用ライブラリの構築に関する研究、現実物体の仮想化に関する研究として、コンピュータグラフィックスによる実物体の3次元モデル化と再構成、表現手法に関する研究、さらに計算機を利用した利用者支援として、仮想環境を用いた協調作業支援、コミュニケーション支援に関する研究などを実施している。

これらの研究要素を集大成することで、先端的な情報メディア教育環境の構築に資することができる。それぞれの研究内容の概要については、次節で紹介する。

4.2004年度研究業績

4.1 高度情報教育環境に関する研究

高度情報教育システムの運用に関して、ハードウェア面・ソフトウェア面、さらに運用管理の面から、種々の研究開発を行っている。具体的には、以下の研究を実施している。- ユビキタス環境下でe-Learningコンテンツを利用するための3次元コンテンツ生成・提示技術(図1、図2)

- 個人の学習環境をひとつのエージェントプレイスと捉えることで、より個人に密着した教育支援を実現する研究

- 教育支援として用いられることを考慮した、情報コンセントおよび無線LAN環境の構築に関する研究

- 運用を考慮した認証つき情報コンセントの構築と運用

- PPPoEクラスタのTrasnparent Fail-over Protocolの設計と構築

- 大規模な情報処理教育用コンピュータシステムの管理・運用に関する研究

- 運用コスト削減を目指したプリンティングシステムの構築

- SPAMメールへの対策支援を行うシステムの構築

|

| 図1 ステレオカメラによる上半身モーションキャプチャシステム |

|

|

| 図2 距離画像からの自然2次曲面パラメータの抽出 | |

関連発表論文等

(13)(23)(24)(27)(29)(30)(36)(39)

4.2 複合現実感に関する研究

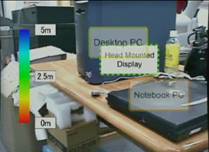

現実環境に種々な計算機情報を重畳提示する複合現実環境に関する研究を実施している。具体的には、重畳表示する注釈情報について、両眼立体視が利用できない環境でも情報の奥行きを正確に伝えるための最適な描画パラメータを検討する研究を実施した(図3)。また、ウェアラブルコンピュータとヘッドマウントディスプレイ、GPSなどを用いて、拡張現実感による学内案内システムを構築し、その有用性を定量的に評価する検討を行っている(図4)。さらに、こうした情報提示を行う拡張現実感アプリケーションの開発を支援するライブラリの構築を行っている。本研究の一部は科学研究費補助金を得ており、一部は科学技術振興財団のCRESTプロジェクト(代表者 木戸出 正継)として、奈良先端科技術大学院大学と共同で実施した。

|

| 図3 注釈の描画手法の例 |

|

| 図4 ウェアラブル学内案内システム |

関連発表論文等

(10)(11)(18)(20)(33)(35)(41)

4.3 仮想空間を用いた協調作業支援に関する研究

仮想空間を複数の利用者が共有して協調作業を実施する環境の構成方法、利用者支援方法について検討している。具体的アプリケーションとして、災害地の情景把握のための種々の研究を行っている。具体的には、以下の研究テーマを実施している。- 3次元幾何形状モデルへのライブビデオ映像の投影によるテレプレゼンスシステム(図5)

- 多人数視点追従型立体表示装置であるイリュージョンホールを用いた、2次元表示と3次元表示の組み合わせによる効率的な協調作業環境の提案と構成に関する研究(図6)

- 高速レンジファインダと回転台を用いた広範囲実環境モデル獲得システム(図7)

- 実環境の3次元モデルと全方位映像を利用した遠隔情景把握システム

- 拡張現実感を用いた協調作業環境におけるヒューマンコミュニケーションに関する研究

|

| 図5 ライブビデオ映像を用いたテレプレゼンス (左:現地の作業者の様子、右:遠隔指示者の画面) |

|

| 図6 2次元・3次元を統合したテーブル型協調作業環境 |

|

| 図7 取得した実環境モデルの例 |

関連発表論文等

(14)(21)(22)(28)(32)(34)(37)(38)(40)(42)

4.4 データ放送を用いた大規模仮想空間構築に関する研究

データ放送による情報システムを基盤とした仮想空間システムを構築することを目的とし、ユーザの行動を考慮した放送データのスケジューリングおよびプリフェッチング手法に関する研究を行っている。スケジューリング方式では、ユーザによる部分空間の通過時間と部分空間データの放送時間を考慮して、仮想空間内に多数存在するユーザの移動経路に特徴がある場合に部分空間の切り替えに必要な時間を低減する。プリフェッチング手法においても、クライアントが次にアクセスする部分空間を、部分空間の接続関係とユーザの移動特性から予想してデータを取得することで部分空間の切り替え時間を低減している。考案した手法についてシミュレーションによる有効性の検証および大規模仮想空間を構成する莫大なデータを管理するためのシステムを設計し、シミュレーションによる評価および実装を行っている。関連発表論文

(1)(3)(4)(17)(25)(31)

4.5 コンピュータビジョンを用いた人体動作の認識・生成技術

人の動きのキャプチャリングや、動きデータベースより人の動きの生成を行い、CGやロボットで表現する研究を行っている。本手法は、あらかじめ獲得された人体の様々な姿勢のモーションキャプチャデータ、そこから生成されたCG画像、および推定対象となるカラー画像、ステレオ画像を用いることにより、人体の姿勢をリアルタイムで推定することが可能であり、(1) マーカレスである。(2) リアルタイム処理が可能である。(3) ロバストであるという特徴を持つ。 また、得られたモーションキャプチャデータベースを解析し人の動きの構造化を行ったり(図8)、構造化された結果を用いて、人の動きを生成する技術を開発している。また生成された動きをロボットに入力し、人の動きを提示する試みも行っている。 |

| 図8 人体姿勢データのコード化 |

関連発表論文

(5)(7)(8)(9)(12)(15)(16)

4.6 実環境に仮想物体を合成表示する複合現実感の研究

実環境に仮想物体を合成表示する複合現実感の研究において、より写実性の高い表現を行うために現実物体を仮想化する仮想化現実の研究を行っている。特に、物体の表面反射特性を仮想化することで実環境と仮想化された物体との間の陰影矛盾を解決する手法を考える。具体的には、我々は、物体の距離画像と表面のテクスチャ画像から物体の反射特性を密に推定し、表面上での2次反射による相互反射の影響を考慮した手法を提案している。関連発表論文

(6)(19)(26)

5 社会貢献に関する業績

5.1 教育面における社会貢献

5.1.1 学外活動

なし5.1.2 研究部門公開

- 2004年度いちょう祭 情報教育教室 一般公開(2004年4月)

- 2004年度基礎工学部情報科学科体験入学 研究部門公開(2004年8月)

5.1.3 表彰

- 大阪大学教育・研究功績賞(中澤、2005年2月)

5.2 学会活動

5.2.1 国内学会における活動

- 情報処理学会 グループウェアとネットワークサービス研究会 運営委員

- 電子情報通信学会 マルチメディア・仮想環境基礎研究会 専門委員

- 映像情報メディア学会 学会誌 編集企画幹事

- ヒューマンインタフェース学会 理事

- 日本バーチャルリアリティ学会 理事

- 日本バーチャルリアリティ学会 複合現実感研究委員会 副委員長

- 日本バーチャルリアリティ学会 サイバースペースと仮想都市研究会 運営委員

- 日本バーチャルリアリティ学会 第9回大会 プログラム委員長

- 情報処理学会インタラクション2005プログラム委員長(以上 竹村

- 電子情報通信学会 ヒューマンコミュニケーショングループ 編集幹事

- 電子情報通信学会 ハンドブック幹事会 幹事

- 電子情報通信学会 編集連絡会 委員

- 電子情報通信学会 マルチメディア・仮想環境基礎研究会 専門委員

- ヒューマンインタフェース学会 会誌編集委員

- 日本バーチャルリアリティ学会 会誌編集委員

- 日本バーチャルリアリティ学会 複合現実感研究委員会 運営委員

- 日本バーチャルリアリティ学会 ウェアラブル/アウトドアVR研究委員会 運営委員

- 日本バーチャルリアリティ学会 エンタテインメントVR研究委員会 運営委員

- 日本バーチャルリアリティ学会 第9回大会 プログラム副委員長(以上 清川)

- ヒューマンインタフェース学会 電子広報委員会幹事

- 情報処理学会CVIM研究会委員(以上 中澤)

- 情報処理学会 会誌編集委員会 コミュニケーション分野/CWG 専門委員(桝田)

- 情報処理学会 グループウェアとネットワークサービス研究会 運営委員

- 情報処理学会 グループウェアとネットワークサービス研究会 GNワークショップ 実行委員 (以上 小川)

5.2.2 論文誌編集

- 情報処理学会CVIM論文誌 編集委員(中澤)

5.2.3 国際会議への参画

- IEEE & ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR) 2004, Steering Committee Member

- International Conference on Artificial Reality and Telexistence (ICAT) 2004, Program Co-Chair

- IEEE International Symposium on Wearable Computer (ISWC) 2004, Program Committee

- IEEE & IPSJ International Symposium on Application and Internet (SAINT) 2005, Program Committee

- IEEE Virtual Reality 2005, Program Co-Chair(以上 竹村)

- International Conference on Artificial Reality and Telexistence (ICAT) 2004, Session Chair

- IEEE & ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR) 2004, Program Committee (Area Chair), Session Chair

- IEEE International Symposium on Wearable Computer (ISWC) 2004, Publication Chair(以上 清川)

5.2.4 学会における招待講演・パネル

- ヒューマンインタフェースシンポジウム2004講習会「バーチャルリアリティにおけるインタラクション設計~VR/ARにおけるコラボレーション」(以上 清川)

5.2.5 招待論文

なし5.2.6 学会表彰

- 最優秀論文賞:Katsushi Ikeuchi, Kazuhide hasegawa, Atsushi Nakazawa, Jun Takamatsu, Takeshi Oishi, Tomohito Masuda, “Bayon Digital Archival Project”, 10th International Conference on Virtual Systems and Multimedia(VSMM 2004)

- 優秀論文賞:町田 貴史, 横矢 直和, 竹村 治雄, “実物体の仮想化のための相互反射を考慮した表面反射特性の推定”, 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2004) 講演論文集, Vol. I, pp. 113-118, Jul. 2004.

5.3 産学連携

5.3.1 企業との共同研究

なし5.3.2 学外での講演

- トプコン技術動向レビュー「拡張現実感のための最新ディスプレイ技術」(清川)

5.3.3 特許

なし5.4 プロジェクト活動

- 科学技術振興事業団 戦略的基礎研究推進事業 高度メディア社会の生活情報技術「日常生活を拡張する着用型情報パートナーの開発」(代表 木戸出 正継 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科 教授) 2000年度~2004年度(分担 竹村)

- 科学技術振興事業団(JST) CREST「文化財のデジタルアーカイブ化プロジェクト」(協力 中澤)

- 科学研究費補助金 基盤(C)(2) 課題番号14580449「認証・暗号化・負荷分散の機能を持つ情報コンセント管理用サーバの実装と評価」 (分担 桝田、小川)

- 科学研究費補助金 基盤(B)(2) 課題番号15300033「大規模な仮想空間システムを構築する放送型サイバースペースに関する研究」(代表 小川)

- 科学研究費補助金 若手(B) 課題番号15700156「IBRによる広範囲な現実環境の仮想化についての研究」(代表 町田)

- 総務省 戦略的情報通信研究開発推進制度 産官学連携先端技術開発「遠隔ロボットを用いた災害時マルチメディア情報収集技術に関する研究開発」(代表 吉田 和哉 東北大学教授)2003年度~2007年度(分担 清川、中澤、町田、小川)

- 文部科学省 誰もがいつでもどこでも教育、文化・芸術に触れられる環境の実現に向けて~知的資産の電子的な保存・活用を支援するソフトウェア技術基盤の構築「ユビキタス環境下での高等教育機関向けコース管理システム」(代表 間瀬 健二 名古屋大学教授)2004年度~2008年度(分担 竹村、中澤)

5.5 その他の活動

なし2004年度研究発表論文一覧

著書

- ロボット工学ハンドブック第2版「アクティブビジョン」コロナ社(分担 中澤)

学会論文誌

(1) 沼田 哲史, 板生 知子, 小川 剛史, 塚本 昌彦, 西尾 章治郎: “動的なグリッド環境における効率的でセキュアなリソース利用のためのモバイルエージェントシステム Ja-Net on Grid”, 情報処理学会論文誌: データベース, Vol.45, No.SIG14(TOD24), pp.1-11, Dec. 2004.(2) Jun Takamatsu, Yasuhiko Uehara, Tomohito Masuda, Atsushi Nakazawa, Katsushi Ikeuchi, Atuyuki Okabe, Yoshihiro Hayashi, Yasuko Ino, Takao Oka, Koh Nomura, Takashi Amano and Akishinonomiya Fumihito, “A Novel Osteometrical Method Using Computer Vision Techniques for Comparison of Morphological Differences”, J. of the Yamashina Instigute for Ornithology, Vol. 36 No.2, pp 120-128, Jan. 2005.

(3) 沼田 哲史,板生 知子,小川 剛史,塚本 昌彦,西尾 章治郎:“Ja-Net on Grid におけるホスト利用の信頼性を向上させるためのモバイルエージェントのマイグレーション手法”, 情報処理学会論文誌: データベース, Mar. 2005.

(4) 田中 孝浩,中尾 太郎,小川 剛史,塚本 昌彦,西尾 章治郎:“大規模な街角センサネットワークにおけるデータ収集・管理システムの設計”, 情報処理学会論文誌: データベース, Mar. 2005.

レター

なし国際会議会議録

(5) Takaaki Shiratori, Atsushi Nakazawa, Katsushi Ikeuchi, “Detecting Dance Motion Structure through Music Analysis”, The 6th International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FGR2004), May 2004.(6) T. Machida, H. Takemura and N. Yokoya, “Dense Estimation of Surface Reflectance Properties Based on Inverse Global Illumination Rendering”, Proc. 17th IAPR Int. Conf. on Pattern Recognition (ICPR2004), Vol. I, pp. 348-351, Aug. 2004.

(7) Katsushi Ikeuchi, Atsushi Nakazawa, Kazuhide Hasegawa, Takeshi Ohishi, “Representing Cultural Heritage in Digital Forms for VR Systems through Computer Vision Techniques”, 17th International Conference on Pattern Recognition, Aug. 2004.

(8) Atsushi Nakazawa, “Matching and Blending Human Motions using Temporal Scalable Dynamic Programming”, International Conference on Intelligent Robotics and Systems, Sep. 2004.

(9) Katsushi Ikeuchi, Atsushi Nakazawa, Kazuhide Hasegawa, Takeshi Ohishi, “Representing Cultural Heritage in Digital Forms for VR Systems through Computer Vision Techniques”, International Symposium on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Science, Sep. 2004.

(10) Kengo Uratani, Daisuke Takada, Takefumi Ogawa, Takashi Machida, Kiyoshi Kiyokawa and Haruo Takemura: “Wearable Augmented Reality System with Annotation Visualization Techniques using Networked Annotation Database”, CREST Workshop on Advanced Computing and Communicating Techniques for Wearable Information Playing, pp. 15-18, Oct. 2004.

(11) M. Kanbara, R. Tenmoku, T. Ogawa, T. Machida, M. Koeda, Y. Matsumoto, K. Kiyokawa, H. Takemura, T. Ogasawara and N. Yokoya, “Nara palace site navigator, A wearable tour guide system based on augmented reality”, Proc. 3rd CREST/ISWC Workshop on Advanced Computing and Communicating Techniques for Wearable Information Playing, pp. 7-14, Oct. 2004.

(12) Katsushi Ikeuchi, Atsushi Nakazawa, Jun Takamatsu, Kazuhito Yokoi, Shinichiro Nakaoka, “+Dancing Humanoid : A New Presentation Method for Archived Human Motions”, Japan Korea Joint Workshop on Info-Mechatronic Systems 2004, Oct. 2004.

(13) Kimio Hirao, Atsushi Nakazawa, Kiyoshi Kiyokawa and Haruo Takemura: “Pose Estimation of Human Upper Body Using Multi-joint CG Model and Stereo Video Images”, Proc. Int. Conf. on Artificial Reality and Telexistence (ICAT), P-012, pp.465-468, Nov. 2004.

(14) Kosuke Nakashima, Takashi Machida, Kiyoshi Kiyokawa and Haruo Takemura: “A 2D-3D Integrated Environment for Cooperative Work”, Proc. Int. Conf. on Artificial Reality and Telexistence (ICAT), S11-6, pp. 348-351, Nov. 2004.

(15) Katsushi Ikeuchi, Kazuhide hasegawa, Atsushi Nakazawa, Jun Takamatsu, Takeshi Oishi, Tomohito Masuda, “Bayon Digital Archival Project”, 10th International Conference on Virtual Systems and Multimedia(VSMM 2004), (Best Paper), Nov. 2004.

(16) Atsushi Nakazawa, Katsushi Ikeuchi, Haruo Takemura, Kiminori Hasegawa, Jun Takamatsu, Takeshi Oishi:“ Digital Archive of Cultural Heritages”, 19th Asia-Pacific Advance Network Meeting in Bangkok, Bangkok, Jan. 2005.

(17) Ogawa, T., Tsukamoto, M.., and Nishio, S.: “Virtual Space Broadcasting based on the Speed of Avatar Movement”, Proc. of IASTED Int'l Conf. on Internet and Multimedia Systems and Applications (EuroIMSA 2005), Grindelwald, Switzerland, pp.311-317, Feb. 2005

(18) Kengo Uratani, Takashi Machida, Kiyoshi Kiyokawa and Haruo Takemura: “A Study of Depth Visualization Techniques for Virtual Annotations in Augmented Reality”, Proc. IEEE Virtual Reality (IEEE VR), Mar. 2005.

口頭発表(国内研究会など)

(19) 町田 貴史, 横矢 直和, 竹村 治雄, “実物体の仮想化のための相互反射を考慮した表面反射特性の推定”, 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2004) 講演論文集, Vol. I, pp. 113-118, Jul. 2004.(20) 高田 大輔, 浦谷 謙吾, 町田 貴史, 清川 清, 竹村 治雄: “ネットワーク共有型ウェアラブル AR システム開発用ライブラリの構築”, 日本バーチャルリアリティ学会 大会論文集, 1B2-2, Sep. 2004.

(21) 河合 克哉, 中澤 篤志, 清川 清, 竹村 治雄: “レーザスキャナと回転台を用いた遠隔地の 3 次元環境伝送システム”, 日本バーチャルリアリティ学会 大会論文集, 1D1-3, Sep. 2004.

(22) 足立 智章, 小川 剛史, 清川 清, 竹村 治雄: “装着型カメラによるビデオモザイキングを用いたテレプレゼンスシステムの実現”, ヒューマンインタフェースシンポジウム, pp. 943-948, Oct. 2004.

(23) 平尾 公男, 中澤 篤志, 清川 清, 竹村 治雄: “単眼カメラとモーションキャプチャデータによる両腕の姿勢推定”, ヒューマンインタフェースシンポジウム, pp. 1159-1164, Oct. 2004.

(24) 梶田 将司, 中澤 篤志, 角所 考, 竹村 治雄, 美濃 導彦, 間瀬 健二, “ユビキタス環境下での次世代コース管理システム”,名古屋大学・国立大学情報教育センター協議会発行 情報処理教育研究集会論文集, Nov. 2004.

(25) 田中 孝浩, 小川 剛史, 沼田 哲史, 板生 知子, 塚本 昌彦, 西尾 章治郎:“カメラセンサネットワークにおけるモバイルエージェントを用いた適応的手法選択型人物追跡システムの設計と実装”, 情報処理学会グループウェアとネットワークサービスワークショップ2004論文集, pp.15-20, Nov. 2004.

(26) S. Li, T. Machida and H. Takemura, “Object Shape and Reflectance Modeling from a Sparse Set of Images”, 画像電子学会 技術研究報告, pp. 55-62, Nov. 2004.

(27) 山本 国士, 中澤 篤志, 清川 清, 竹村 治雄: “ハフ変換と期待値最大化法による距離画像からの二次曲面モデルのパラメータ推定”, 電子情報通信学会 技術研究報告, MVE2004-44, Dec. 2004.

(28) 足立 智章, 小川 剛史, 清川 清, 竹村 治雄: “ライブ映像の3次元実環境モデルへの投影によるテレプレゼンスシステム”, 電子情報通信学会 技術研究報告, MVE2004-51, Dec. 2004.

(29) 平尾 公男, 中澤 篤志, 清川 清, 竹村 治雄: “多関節 CG モデルと距離画像による上半身の姿勢推定”, 電子情報通信学会 技術研究報告, PRMU2004-, Dec. 2004.

(30) 山本 国士, 中澤 篤志, 清川 清, 竹村 治雄: “ハフ変換と期待値最大化法による距離画像からの自然二次曲面の抽出”, 電子情報通信学会 技術研究報告, PRMU2004-, Dec. 2004.

(31) 沼田 哲史, 板生 知子, 小川 剛史, 塚本 昌彦, 西尾 章治郎:“ Ja-Net on Grid における信頼できないホストのリソース利用の考慮したモバイルエージェントのセキュリティ機構の設計と実装”, 情報処理学会研究報告(データベースシステム研究会, 放送コンピューティング研究グループ合同研究発表会 2005-DBS-135), Vol.2005, No.6, pp.47-54, Jan. 2005.

(32) 齋藤 研作, 町田 貴史, 清川 清, 竹村 治雄: “移動ロボットの遠隔操縦のための3次元情報提示システムの提案”, 電子情報通信学会 総合大会講演論文集, D-12-128, Mar. 2005.

(33) 斧 麻衣, 小川 剛史, 清川 清, 竹村 治雄: “ウェアラブル機器を用いた学内学習システムの定量評価に関する検討”, 電子情報通信学会 総合大会講演論文集, A-16-17, Mar. 2005.

(34) 廣瀬 康一, 町田 貴史, 清川 清, 竹村 治雄: “複数の仮想空間をシームレスに操作する汎用マルチビューポートインタフェースの提案”, 電子情報通信学会 総合大会講演論文集, A-16-3, Mar. 2005.

(35) 宮崎 洋, 小川 剛史, 清川 清, 竹村 治雄: “ジェスチャ入力を用いた携帯端末用 3 次元グラフィックスビューアの試作”, 電子情報通信学会 総合大会講演論文集, A-15-26, Mar. 2005.

解説・その他

なし2004年度特別研究報告・修士論文・博士論文

修士論文

(36) 山本 国士:“距離画像からの自然二次曲面表面群のパラメータ推定”, 大阪大学大学院 修士学位論文, Feb. 2005.(37) 足立 智章: “ライブビデオ映像の 3 次元形状モデルへの投影による遠隔協調作業支援システム”, 大阪大学大学院 修士学位論文, Feb. 2005.

(38) 中島 康輔:“個人空間と共有空間を統合したテーブル型協調作業環境の構築”, 大阪大学大学院 修士学位論文, Feb. 2005.

(39) 平尾 公男: “モーションキャプチャデータと距離画像による上半身の姿勢推定”, 大阪大学大学院 修士学位論文, Feb. 2005.

卒業研究報告

(40) 齋藤 研作: “遠隔操縦ロボットを用いた実環境情報収集のための VR 情報提示システム”, 大阪大学 特別研究報告, Feb. 2005.(41) 斧 麻衣: “ウェアラブル機器を使用した学内学習システムの定量評価”, 大阪大学 特別研究報告, Feb. 2005.

(42) 廣瀬 ウェアラブル康一:“複数の仮想空間をシームレスに操作するための汎用マルチビューポートフレームワーク”, 大阪大学 特別研究報告, Feb. 2005.